Revue trimestrielle fondée en 1979 par la Fondation pour les Études de Défense Nationale, continuée en 1995 par l’Institut de Stratégie Comparée – BP 30447 – 73527 Paris CEDEX 07

Vous trouverez dans cette page une table des numéros de la revue Stratégique avec des liens vers les articles.

Les numéros parus dans l’année écoulée comportent les éditoriaux, les sommaires et quelques articles choisis. Le contenu intégral des numéros antérieurs est introduit progressivement.

Vingt ans d’une revue

Tables vicésimales – Abonnez vous

Table des numéros de la revue

N°133 – 2024 : Géostratégie de la mer Baltique II

N°131-132 – 2024 : Du wargaming

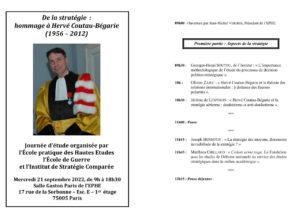

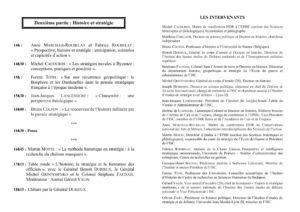

N°130 – 2024 : De la stratégie : hommage à Hervé Coutau-Bégarie (1956-2012)

N°129 – 2022 : Ukraine : le retour au réel

N°128 – 2022 : La guerre révolutionnaire

N°126-127 – 2021 : Deuxième âge spatial

N°125 – 2021 : Décider du juste niveau de violence

N°124 – 2020 : Stratégies turques

N°123 – 2020 : Stratégie des espaces communs

N°121-122 – 2019 : Géostratégie de la mer Baltique

N°120 – 2019 : Un tour du monde géostratégique

N°119 – 2018 : Géographie militaire III

N°118 – 2018 : Armes et relations internationales

N°117 – 2018 : Stratégie du cyberespace

N°116 – 2017 : La formation des élites militaires : un enjeu stratégique

N°115 – 2017 : Bande dessinée, guerre et stratégie

N°114 – 2017 : De la mer vers la terre : projection de puissance, des forces et d’influence

N°113 – 2016 : La planification stratégique

N°112 – 2016 : École de Guerre : penser autrement

N°111 – 2016 : Guerre hybride

N°110 – 2015 : Jeunes chercheurs

N°109 – 2015 : De l’histoire navale aux défis maritimes contemporains

N°108 – 2015 : Maîtrise des armements et désarmement

N°107 – 2014 : Regards croisés franco-suisses

N°106 – 2014 : La surprise stratégique

N°105 – 2014 : Stratégie et renseignement

N°104 – 2013 : Sobriété stratégique

N°103 – 2013 : Stratégies arabo-musulmanes et irrégularité

N°102 – 2013 : Stratégie aérienne III

N°100-101 – 2012 : Insurrection et contre-insurrections

N°99- 2010 : Penseurs militaires II

N°97-98- 2009 : Clausewitz II

N° 93-94-95-96 – 2009 : Stratégies irrégulières

N° 91-92- 2008 : Stratégies nordiques

N° 89-90- 2008 : Stratégies navales

N° 88 – avril 2007 : Histoire et stratégie

N° 86-87 – avril 2006 : Stratégies atlantiques

N° 85 – mai 2005 : Terrorisme et stratégie

N° 84 – 2001/4 : Penseurs militaires

N° 82-83 – 2001 2/3 : La géographie militaire II

N° 81 – 2001/1 : La géographie militaire

N° 80 – 2000/4 : Stratégies africaines

N° 78-79 – 20002/3 : Clausewitz

N° 77 – 2000/1 : Stratégie nucléaire

N° 76 – 1999/4 : La pensée stratégique II

N° 74-75 – 1999 2/3 : La guerre du Kosovo

N° 73 – 1999/1 : Le renseignement – I

N° 72 – 1998/4 : Ami – ennemi

N° 70/71 – 1998 2/3 : Stratégies asiatiques

N° 69 – 1998/1 : Stratégie, information, communication

N° 68 – 1997/4 : Stratégie, opératique, tactique

N° 66/67 – 1997 2/3 : Terrorismes contemporains

N° 65 – 1997/1 : La rupture stratégique

N° 64 – 1996/4 : La stratégie aérienne II

N° 63 – 1996/3 : Stratégies orientales

N° 62 – 1996/2 : Stratégie fondamentale

N° 61 – 1996/1 : La défense française. Etat des lieux

N° 60 – 1995/4 : L’évolution de la stratégie

N° 59 – 1995/3 : La stratégie aérienne

N° 58 – 1995/2 : La géostratégie II

N° 57 – 1995/1 : Guerre et défense

N° 56 – 1992/4 : Mélanges stratégiques

N° 55 – 1992/3 : Espaces stratégiques

N° 54 – 1992/2 : La guerre limitée

N° 53 – 1992/1 : La stratégie française

N° 51/52 – 1991 3/4 : La guerre du Golfe

N° 50 – 1991/2 : La géostratégie

N° 49 – 1991/1 : La pensée stratégique

N° 48 – 1990/4 : La stratégie maritime

Table des matières des numéros 47-1

Directeur : Georges-Henri Soutou, membre de l’Institut

Directeur adjoint : Olivier Zajec, chargé de recherches à l’ISC

COMITÉ DE RÉDACTION

Jean-Philippe Baulon, chargé de recherche à l’ISC ; François Caron, contre-amiral (c.r.) ; Bruno Colson, professeur aux Facultés universitaires Notre-Dame-de-la-Paix de Namur ; Serge Gadal, chargé de recherches à l’ISC ; Michel Goyal, colonel (r), chargé de conférence à l’Ecole Pratique des Hautes Etudes ; Jean-Jacques Langendorf, président de l’Institut für vergleichende Taktik (Vienne) ; Jean-Louis Martres, professeur émérite à l’Université Montesquieu-Bordeaux IV ; Christian Malis, docteur en histoire ; Martin Motte, professeur aux Ecoles militaires de Saint-Cyr-Coëtquidan et au Centre d’enseignement supérieur de la Marine ; Valérie Niquet, chargée de conférence à l’École pratique des Hautes Études ; Philippe Nivet, professeur à l’Université d’Amiens.

Secrétaire du comité: Joseph Henrotin, chargé de recherches à l’ISC

Secrétaires de rédaction : Isabelle Redon – Jean-François Dubos

Les articles publiés dans Stratégique ne représentent pas une opinion de l’ISC et n’engagent que la responsabilité de leurs auteurs. Sauf indication contraire, ceux-ci s’expriment à titre personnel. Toute reproduction ou traduction, totale ou partielle, de ces articles est interdite sans l’accord préalable de l’ISC. Les règles typographiques sont celles en usage à l’Imprimerie nationale. Les manuscrits non insérés ne sont pas rendus.